やあ、光と闇が交錯する世界を冒険し続ける勇者、さとしんだ。今回は長きにわたる「机上の環境改善」を求める旅の末に出会った神器、BenQ ScreenBar Proの評価だ。この記事を読めば、暗い部屋での作業やモニター周りの照明に悩んでいる冒険者たちが、その悩みをスパッと解決できる。さらに、実際に使ってみた勇者である俺の体験談や実績もふんだんに盛り込むから、きっと最後まで読みたくなるだろう。

1.BenQ ScreenBar Proは買いだった

さて、まずはズバリ結論を言おう。BenQ ScreenBar Proは買って正解だった。理由は後ほど詳しく語るが、とにかく机まわりの「暗い」「見づらい」「場所をとる」といった悩みを一気に吹き飛ばす最強の魔法アイテムだからだ。BenQ ScreenBar Proがあれば、あなたのPC環境は一気にレベルアップし、快適に作業やゲームに取り組めるようになる。

2.この記事を読むメリット

画像はamazonより引用

この記事を読むことで得られるメリットは主に以下の通りだ。

- BenQ ScreenBar Proの具体的なメリットとデメリットがわかる

- BenQ ScreenBar Proによってどんな悩みが解決できるか理解できる

- さとしんのRPGが実際に使ってみた体験談から、リアルな導入後のイメージが掴める

- BenQ ScreenBar Proがどんな人におすすめなのか明確にわかる

また、俺がこのブログを書いている理由には、かつて「長時間PCのモニターとにらめっこする日々」によって視界が霞み、肩こりに悩まされ、さらに暗い部屋で作業をしていたら集中力が落ちてしまったという経験がある。いかにモニターの明るさやデスクまわりの照明が大事か、身をもって学んだのだ。今回、その悩みを解決すべく導入したBenQ ScreenBar Proがとんでもない魔力を秘めていたので、こうして記事を書いているというわけだ。

「BenQ ScreenBar Proなんて聞いたことがない」「興味はあるけど値段がちょっと高いしどうしよう……」という冒険者も安心してくれ。この記事を最後まで読めば、きっと決断の一助になるはずだ。

3.BenQ ScreenBar Proの特長

画像はamazonより引用

BenQ ScreenBar Proの特長から見ていこう。どんな魔法が使えるのか? どんなスキルを持っているのか? といった能力面の紹介だ。

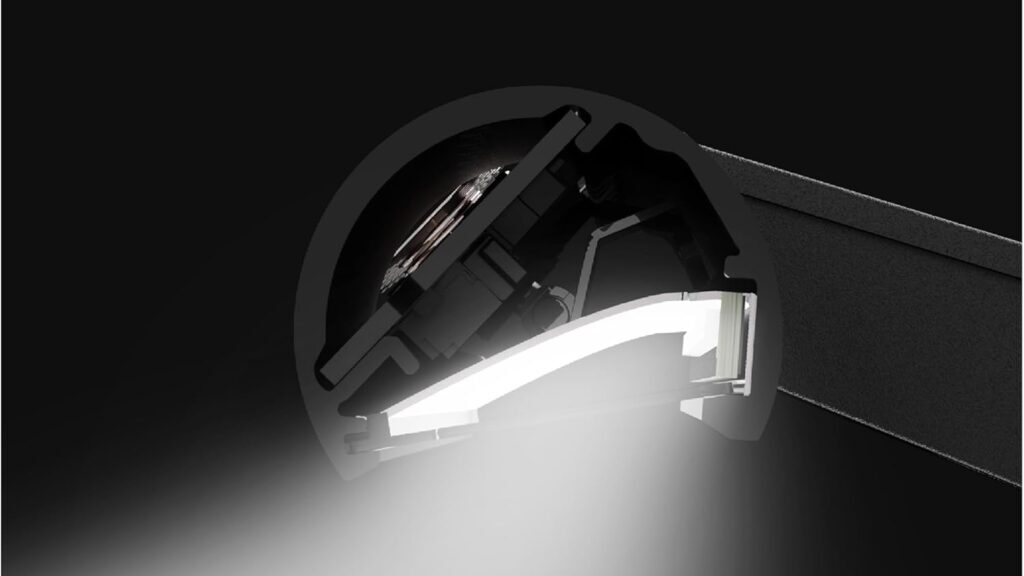

• モニター上に装着できるバータイプの照明

BenQ ScreenBar Proはモニターに引っかけるようにして設置するバータイプのライトだ。まるで魔法の杖のような見た目で、スペースをほとんど取らない。机の上のスペースを圧迫しないのは特筆すべきポイントだろう。

• 自動調光センサー付き

BenQ ScreenBar Proは、周囲の明るさを感知して、最適な明るさに調整してくれるオート調光機能を備えている。昼でも夜でも、さらには電気を消してムードを出したいときでも、BenQ ScreenBar Proさえあれば常に目が疲れにくい状態をキープしてくれる。

• 色温度調整機能が豊富

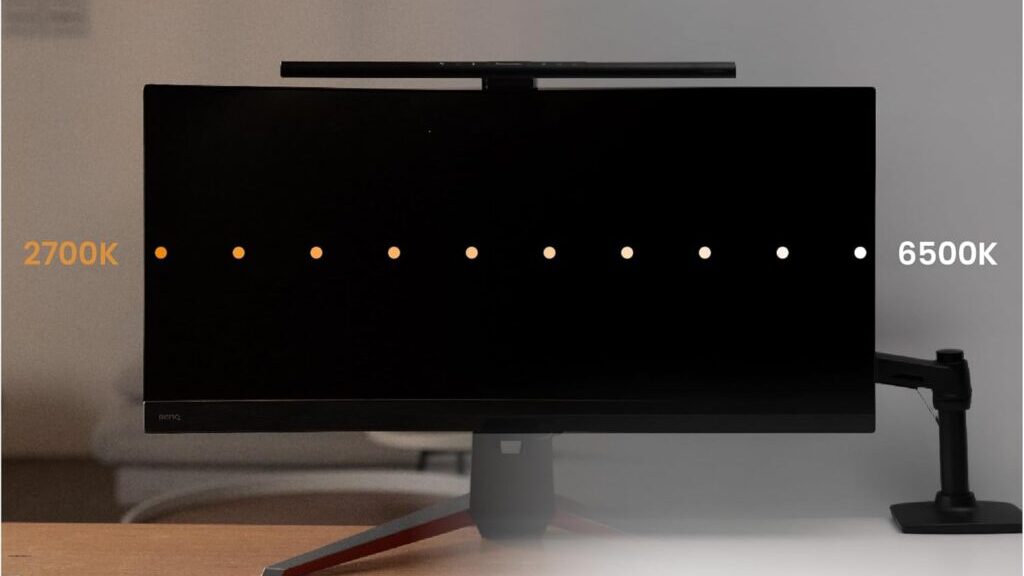

BenQ ScreenBar Proは暖色から寒色まで細かく色温度を変更できる。長時間作業の際に目に優しい暖色系にしたり、イラスト制作などで色味を正確に見たいときには白色系を使うなど、シーンに合わせて切り替えできるのが強みだ。

• 集中作業に最適な設計

画面への映り込みを抑えつつ、手元の紙資料などをしっかり照らしてくれる設計がなされているので、タイピングや手書き作業、プログラミング、クリエイティブ作業などにもってこいだ。

4.BenQ ScreenBar Proの外観

BenQ ScreenBar Proの外観をじっくりと見ていこう。武器の見た目やデザインは非常に重要だ。カッコイイ武器だとやる気も上がるからな!

• シンプルかつ高級感あるデザイン

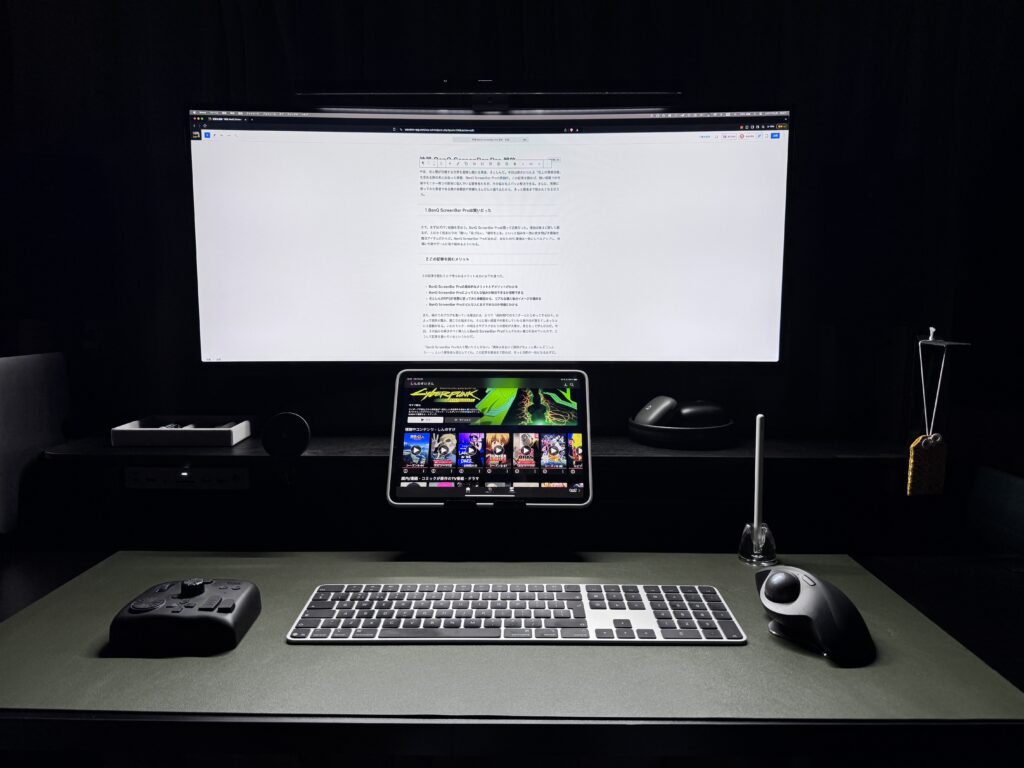

BenQ ScreenBar Proはブラックとシルバーを基調とした落ち着いたカラーリングで、どんなモニター環境にも馴染む。光を放つ部分はスリムなバー状になっており、ディスプレイの上に取り付けてもゴツゴツ感がなく、スマートだ。

• コントロールダイヤルが洗練されている

BenQ ScreenBar Proのコントロールダイヤルは手にすっぽり収まるサイズ感で、丸い円形デザイン。触ったときの質感も良く、回転させながら明るさを微調整したり、色温度を変化させたりできる。その操作性はまるで、RPGで魔法を放つ時の杖をクルクルと回すような感覚。

• モニター上部へのフィット感

実際に取り付けると、BenQ ScreenBar Proはほとんどモニターからはみ出さない。厚みのあるモニターでもしっかりホールドし、作業中にズレたり落下したりする心配はない。見た目もスッキリしているので、机周りをクリーンに保つことができる。

ちなみにBenQ ScreenBar Proを装着してからは「これ、もしかして元々モニターについていたのでは……?」と思うくらい自然にフィットしている。

5.BenQ ScreenBar Proのスペック

画像はamazonより引用

冒険者なら誰もが知りたい「武器の基本ステータス」的な要素、BenQ ScreenBar Proのスペックをチェックしよう。

• 外形寸法:約45cm~50cm程度の幅で、モニター上部に引っかけるタイプ。バー自体は細長く、スタイリッシュな印象だ。

• 電源:USB接続(PCからの電源供給でもOKだが、より安定した電源を確保したい場合はUSBアダプタがあると便利)

• 調光範囲:0~500ルクス程度まで細かく調整可能

• 色温度範囲:2700K~6500K(暖色から白色まで)

• コントロールダイヤル:BenQ ScreenBar Proには有線のコントロールダイヤルが付属し、手元で簡単に明るさと色温度を変えられる

• 取り付け可能なモニター厚み:ほとんどの一般的なディスプレイに対応。ベゼルの形状や厚みが特殊なゲーミングモニターでも問題なく装着できる場合が多い

これらのスペックを見ると、デスクライトとしては随分と高機能に感じられるだろう。魔法の世界で例えるなら、「高レベルの光魔法を自在に使える杖」と言っても過言ではない。

6.BenQ ScreenBar Proの良いところ

ここからは、勇者さとしんのRPGが実際に使ってみて感動したポイント――つまりBenQ ScreenBar Proの良いところをそれぞれ説明していこう。

メリット1:デスクスペースを圧迫しない

従来のスタンド型デスクライトは、どうしても机の上に場所を取る。しかし、BenQ ScreenBar Proはモニター上に装着するタイプなので、机の上が広々と使える。これは狭いスペースで作業をする人や、資料やキーボードなどを多く配置する人にとっては大きな利点だ。

メリット2:目の疲れが減るオート調光機能

BenQ ScreenBar Proには自動調光センサーがあり、部屋の明るさに合わせて最適な照度を保ってくれる。長時間作業しても目の負担が軽減されるので、眼精疲労による頭痛や肩こりに悩まされていた俺でも、劇的に快適になった。RPGの世界で言えば、回復魔法を常にかけ続けてくれるようなものだ。

メリット3:色温度のカスタマイズが自由自在

2700K〜6500Kという幅広い色温度を設定できる点は、かなり大きなアドバンテージだ。論文や執筆作業などの長時間集中が必要なときは暖色系を強めに、デザインや写真編集など色の正確さが要るときは白色系に、といった細かな使い分けが簡単にできる。

メリット4:コントロールダイヤルで直感的に操作可能

BenQ ScreenBar Proに付属するコントロールダイヤルのおかげで、明るさと色温度を即座に微調整できる。わざわざ設定画面を開いたり、モニターの裏側のスイッチを探したりする手間がない。デスクワークやクリエイティブな作業の流れを乱さずに操作できるのは、想像以上にラクだ。

メリット5:部屋全体を照らさないので周囲に迷惑がかかりにくい

夜遅い時間に作業やゲームをする際、部屋のライトをガンガンに点けると家族やルームメイトに迷惑がかかる。しかしBenQ ScreenBar Proなら、モニター前の手元だけをピンポイントで照らせるので、周囲が比較的暗いままでも快適に作業を継続できる。

7.BenQ ScreenBar Proの悪いところ

ここまでの話を聞くと「BenQ ScreenBar Proは完璧な神装備なのか!?」と思うかもしれないが、もちろん多少の弱点(デメリット)はある。次に、BenQ ScreenBar Proの悪いところを列挙してみよう。

デメリット1:価格がやや高い

BenQ ScreenBar Proは一般的なデスクライトと比べると、どうしても高額になりがちだ。ここが最大のネックかもしれない。俺自身も最初に見たときは、「ライトにここまで出すのか……」と一瞬ためらった。しかし、長期的な目線で見ると、目の疲れを軽減し作業効率を上げてくれる効果を考えると、決して高すぎる投資ではないと感じている。

デメリット2:USB電源まわりに余裕が必要

BenQ ScreenBar ProはUSB接続で電力を供給する。PC本体から給電できる場合が多いが、USBポートが足りない場合はUSBハブや専用のUSBアダプタが必要だ。もしハブを使うとしても、ハブ自体の電源が非力な場合に十分な電力が供給されない可能性があるため、注意が必要だ。

デメリット3:モニターの形状によっては若干取り付けにコツがいる

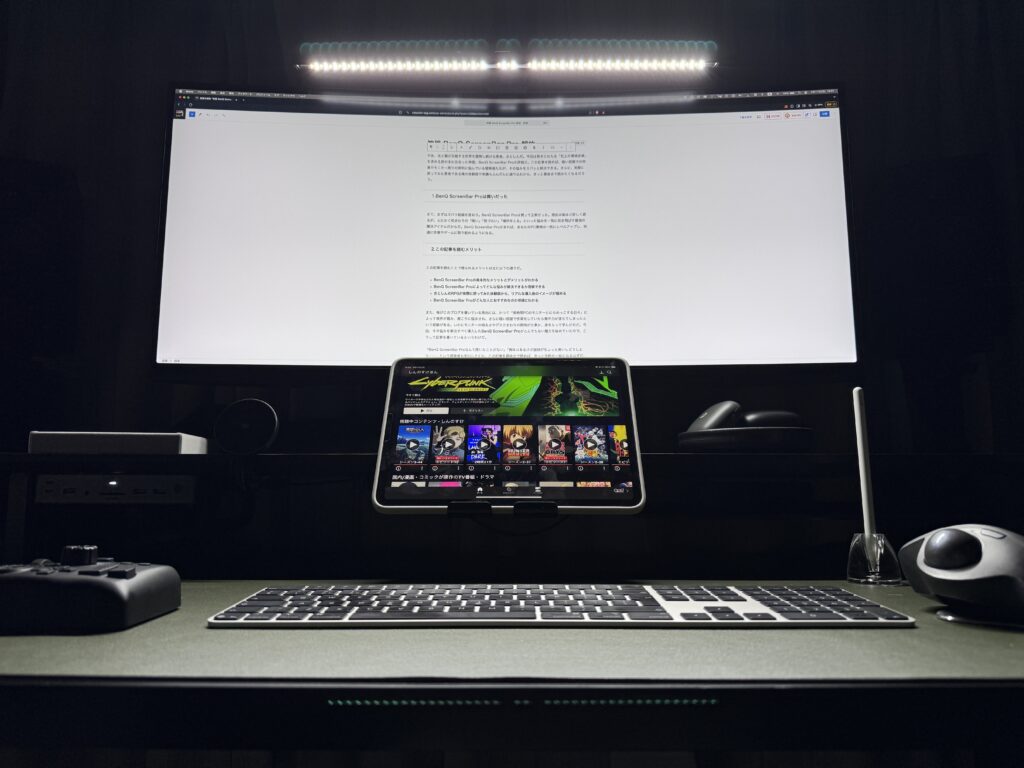

ほとんどの一般的なモニターには対応しているが、ベゼルが極端に特殊な形状だったり、モニターアームを使っている場合などには一部干渉する可能性がある。ちなみに俺はLGの湾曲モニター(34WQ75C-B 34インチ)を使用しているが取り付けは特に問題なくできた。

デメリット4:コードが1本増えるので配線がやや煩雑になる場合がある

コントロールダイヤルと本体をつなぐケーブルと、電源を供給するUSBケーブルの計2本のケーブルがあるため、机周りの配線がスッキリしている人からすると少し邪魔に感じることがあるかもしれない。結束バンドなどでまとめて対処は可能だが、気になる人は注意してほしい。

こういったデメリットをどう捉えるかは人によってさまざまだが、個人的には「長時間の快適さ」とトレードオフと考えれば、十分に受け入れられるレベルだと感じる。

8.BenQ ScreenBar Proの体験談 +α

そもそもなぜ、BenQ ScreenBar Proを導入に至ったのか。実はBenQ ScreenBar Proを導入する前にQuntisのデスクライトを使用していた。

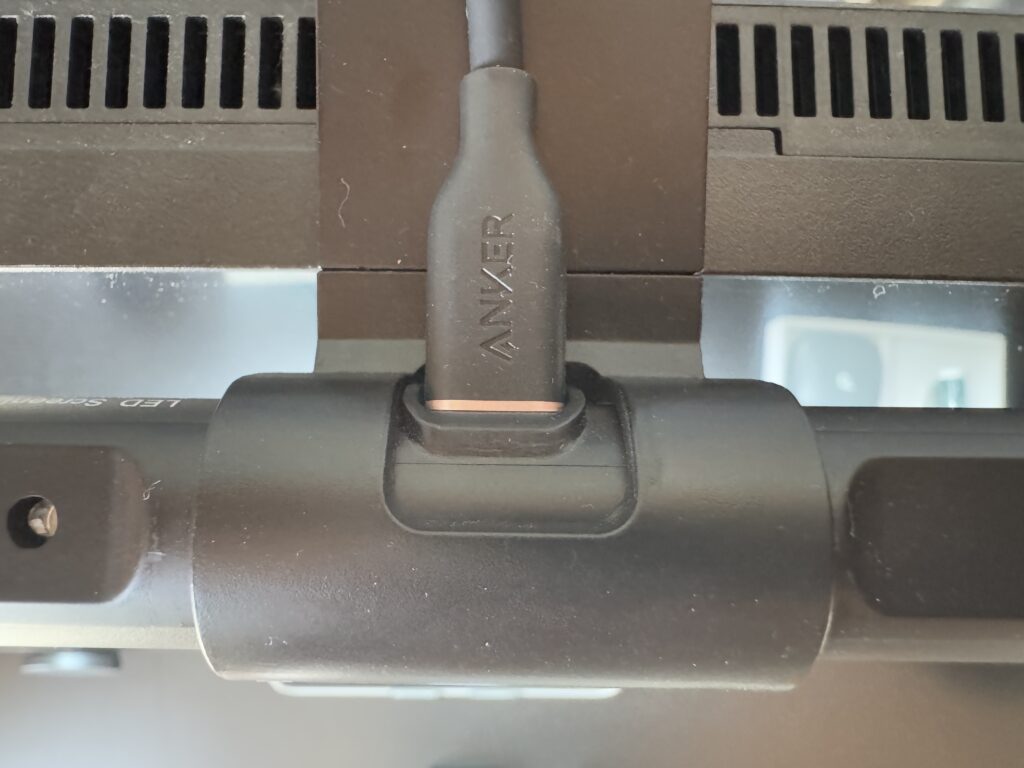

このQuntisのデスクライトは故障などはなかったが、俺が使用している湾曲モニターとは相性が悪かった。Quntisのデスクライトライトは本体にUSBタイプCのコードを差し込んで使用するタイプで(詳細は下の写真参照)、

Quntisのデスクライトライトを湾曲モニターに装着するとライト自体が段々とずれていき、コードも緩くなってしまい毎回コードを刺し直してから使用していました。この行為がすごいストレスで、やる気を減少させていました。初めはコードの問題だと思い、コードを買い替えてみたがこの問題は解決しなかった。なので買い替えに至りました。

BenQ ScreenBar Proはコード一体型でこの問題は解決した。湾曲モニターに装着しても問題なく使用可能です。湾曲モニターを使用している人は特にBenQ ScreenBar Proを推しておきます。

9.BenQ ScreenBar Proはどんな人におすすめか

1. 長時間PC作業やゲームをする人

目の負担を減らすためにも、オート調光機能や色温度調整は非常に有効。

2. デスクをスッキリさせたい、またはスペースが狭い人

スタンド型ライトの置き場に困っていたり、机を広く使いたい人には最適。

3. クリエイターやデザイナー、あるいは動画編集をする人

色温度の微調整で見え方を変えられるので、プロフェッショナルな作業環境づくりにも向いている。

4. 夜間や暗い環境で作業することが多い人

家族が寝ている部屋でPC作業したい人や、集中環境を作りたい人にもメリットが大きい。

5. 目の健康を最優先に考える人

近年リモートワークが増えたこともあり、PCを見る時間が長くなった人が多い。目を酷使していれば、そのツケは後々必ずやってくる。だからこそベストな照明環境を整えておくことは、健康管理の面でも重要だ。

10.さとしんのRPG的総括

ここまで読んでくれてありがとう。勇者さとしんのRPGが長年の探索の末に手に入れた神器――BenQ ScreenBar Proは、その名の通り俺の冒険の旅を一変させるほどの威力を持っていた。俺自身は長時間モニターに向かって写真編集やブログを書いたりなど、クリエイティブな作業をすることが多い。かつては肩こりや頭痛、目の疲れから逃れられず、いつもどこかでHPを削られていたような感覚があった。

だがBenQ ScreenBar Proを導入してからは、照明の位置や明るさの調整に悩まされることがぐっと減り、集中力も持続するようになった。まさに「回復魔法」で目の疲れを軽減してくれる頼もしい相棒だ。夜間でも周囲の人に迷惑をかけず、自分だけが快適に作業できる環境を整えられるのは、RPGの仲間全員に優しい設計だと言えるだろう。

もちろん、デメリットとしては価格が高めな点や、USB周りの配慮が必要な点がある。しかし、それらの難点を補って余りあるほどのメリットと価値をBenQ ScreenBar Proは提供してくれる。もしあなたがモニター前での作業にストレスを感じたり、今あるデスクライトに不満を抱いているなら、ぜひ候補に入れてほしい。

「光」はRPGの世界においても、現実世界においても、活力や心地よさ、健康に大きく影響を与えるものだ。暗闇の中で戦い続けるのは辛い。だからこそ、BenQ ScreenBar Proという名の光の杖を手に入れ、より明るく、快適な冒険を目指してほしい。

11.後書き

以上が、勇者さとしんのRPGによるBenQ ScreenBar Proの冒険記とレビューだ。結論としては、「ちょっとお値段は張るが、長い目で見れば買った方が良い」。自分の作業環境や身体への投資として、ぜひ一度検討してみてくれ。これからも俺は冒険を続け、さまざまな装備を試して記事にしていくつもりだ。あなたの冒険の一助になれることを願っている。

さとしんのRPGでした。最後まで読んでくれて感謝する。次の冒険でまた会おう!

コメント